近年来,随着机器人控制、智能传感、人工智能等技术的迅猛发展,特别是AI大模型与生成式AI技术的突破性进展,人形机器人已然成为众多企业竞相角逐的新兴产业领域,引领着人形机器人技术的跨越式进步和商业应用的落地生根。值得一提的是,AI大模型的加持为人形机器人进入工厂“打工”提供了强大的技术支撑,开启了智能制造的新纪元。

在技术进步的推动下,人形机器人不仅在形态上更加接近人类,而且在功能上也日益完善。它们能够借助先进的传感器和智能算法,实现精准的动作控制和环境感知,从而在各种复杂场景下展现出出色的应用能力。与此同时,AI大模型的应用使得人形机器人具备了更强大的学习和推理能力,能够更好地理解和执行人类的指令,提高了人机交互的效率和便捷性。

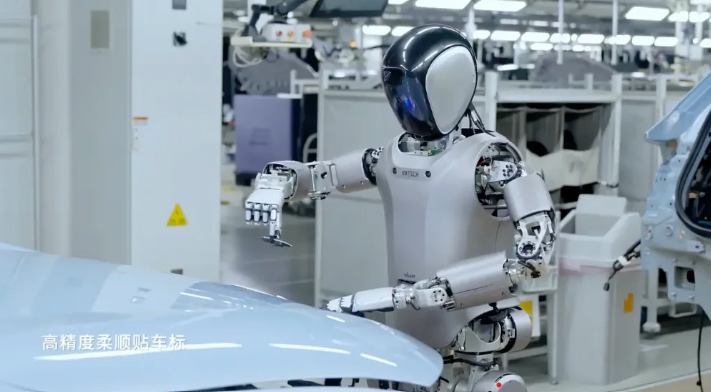

在商业应用方面,人形机器人已经开始在制造业工厂中发挥重要作用。它们能够胜任一些重复性、高强度的工作任务,减轻工人的劳动强度,提高生产效率。同时,它们还能够通过智能化的数据分析和处理,帮助工厂实现精细化管理和优化生产流程。随着技术的不断进步和应用的深入拓展,人形机器人在制造业工厂的应用前景将更加广阔。

AI大模型的加持为人形机器人进厂“打工”提供了强大的技术支持。通过构建庞大而复杂的神经网络模型,AI大模型能够处理海量的数据和信息,实现对人形机器人行为的精准预测和控制。这使得人形机器人在执行任务时能够更加灵活、高效和准确,从而满足了制造业工厂对高精度、高效率的需求。

2024年3月,德国梅赛德斯-奔驰宣布与Apptronik合作,将Apollo人形机器人引入工厂进行搬运、装配等低技能劳动测试。此前,国内优必选的人形机器人Walker S已在蔚来汽车工厂实训。均胜集团展示了自研的JARVIS人形机器人。美国Figure AI与宝马合作,将其人形机器人用于高风险任务。亚马逊和GXO Logistics也引入了Digit人形机器人进行物流测试。多家企业对人形机器人在制造业的应用表现出兴趣,这得益于人形机器人适应复杂场景和融合AI技术的优势。

人形机器人在工业制造领域中展现出了其独特的优势和应用潜力。在装配作业方面,它们凭借灵活多变的机械手臂和精细的手指运动,能够胜任各种复杂的装配任务。无论是精密的零部件组装还是大型设备的构建,人形机器人都能够实时调整策略,灵活应对不确定因素,确保组装质量的稳定性和高效性。它们的智能算法和学习能力使它们能够不断优化装配流程,提高生产效率。

综合来看,目前人形机器人在制造业工厂的典型应用主要包括物品搬运、拾取和放置、质量检测、贴标、装配、智慧巡检、高危作业等。

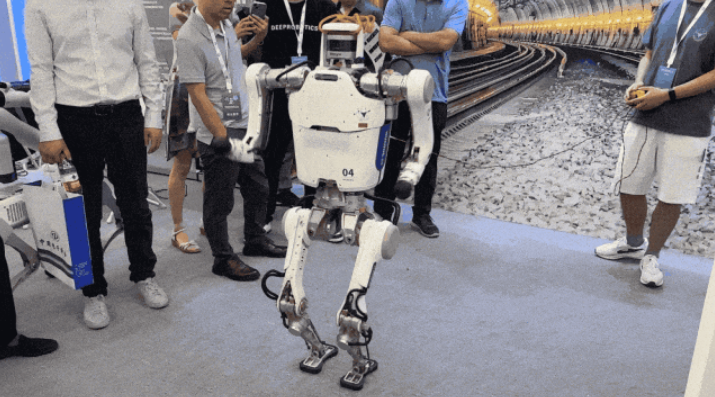

在智慧巡检方面,人形机器人更是展现出了卓越的能力。它们配备了多种先进传感器和高清摄像头,具备高度的灵活性和自主导航避障能力。无论是在复杂的环境中自主巡逻,还是在狭小或高空区域进行视觉检查,人形机器人都能够全方位监控周边环境,及时发现异常情况并进行报警。它们能够自主规划巡检路线,通过激光雷达、红外摄像头等感知设备,对设备状态、温度、湿度等参数进行实时监测,并将数据实时传输给管理人员,确保工厂的安全和稳定运行。

此外,人形机器人在高危作业中也发挥着重要作用。在危险或恶劣的环境中,如高温、高压、有毒有害等场景,人形机器人能够代替人类执行任务,有效降低人身安全风险。它们能够承受极端条件,进行危险物品的搬运、检测和处理工作,确保工作人员的安全与健康。

业内专家普遍认为,人形机器人在工业制造领域具有巨大的应用潜力和空间。优必选创始人、董事长兼CEO周剑曾指出,智能制造将成为人形机器人首个大规模应用的领域。人形机器人不仅能够重新定义AI时代的工人,把人从重复性的劳动中解脱出来,还能通过智能算法和学习能力,优化生产流程,提高生产效率。均普智能董事长周兴宥也表达了类似的观点,他认为人形机器人在智能制造领域具有巨大的潜力,通过与工业大脑相连,可以实现人机有机融合,推动制造业的转型升级。

自1967年加藤一郎启动人形机器人WABOT项目以来,人形机器人研究历经半个世纪,但进展缓慢。直到2022年特斯拉首秀“擎天柱”Optimus和OpenAI推出ChatGPT,人形机器人研发才驶上快车道,吸引众多企业入场。

目前,国外主要研发企业包括Boston Dynamics、特斯拉、Figure AI等,其中Figure AI获得多轮融资,估值达26亿美元。国内方面,优必选、傅利叶智能、智元机器人等是主要研发力量,多数为初创公司或新入局者。高校如国防科技大学、清华大学也在开展相关研究,取得重要突破。

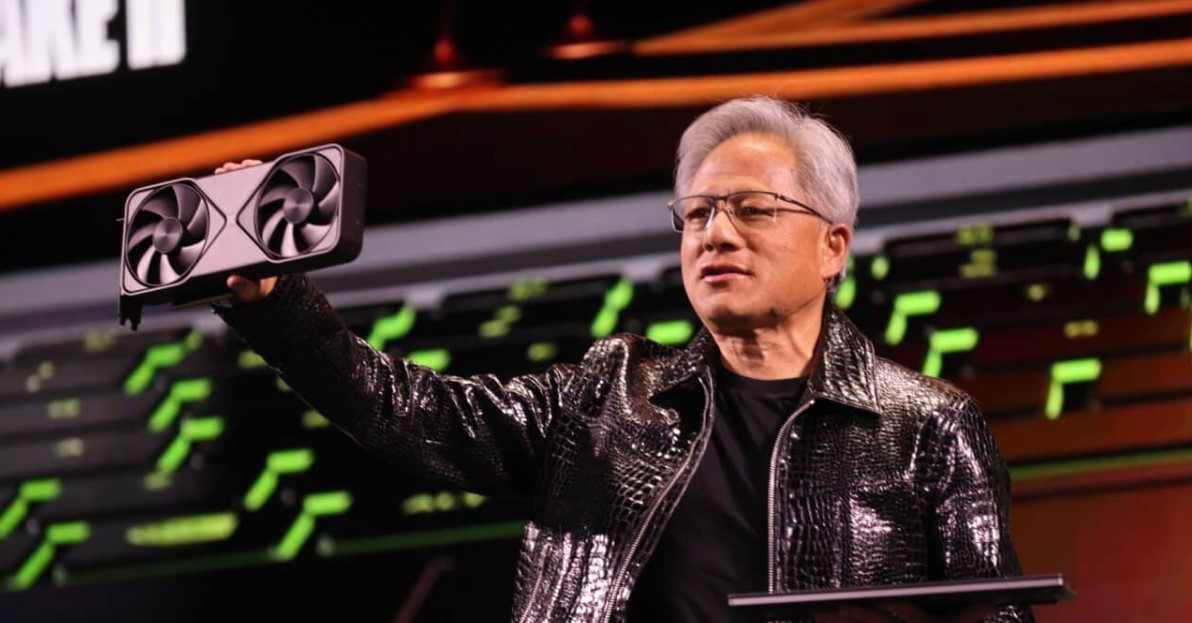

随着商业化加速,科技公司如OpenAI、微软、谷歌、英伟达等纷纷加入赛道,智能手机制造商VIVO也表示有意切入。此外,博实股份与哈尔滨工业大学合作设立人形机器人研发项目,天奇股份与优必选合资打造适用于汽车制造的人形机器人。韩国三星电子也开始关注人形机器人开发。

人形机器人领域正迎来快速发展期,入局者不断增加,技术突破和商业应用前景广阔。

尽管人形机器人赛道上的“玩家”日渐增多,且已初步涉足制造业工厂的实战应用,但它们在商业化的道路上仍处于探索验证的初级阶段。当前,人形机器人距离规模化进入工厂尚有一段距离,其大规模产业化的条件尚未成熟。高昂的成本和技术瓶颈是阻碍人形机器人广泛应用的主要难题,但正是这些挑战,也孕育着人形机器人未来的无限可能。

从成本角度看,人形机器人的造价高昂,这主要源于其复杂的硬件构成。以波士顿动力的Atlas人形机器人为例,其预估成本超过20万美元,这无疑增加了其商业化的难度。然而,随着技术的不断进步和产业链的日益完善,人形机器人的成本有望逐渐降低。长远来看,通过优化设计和提高生产效率,人形机器人的硬件成本有望控制在更为合理的范围内。

在技术应用方面,人形机器人所面临的技术瓶颈虽然严峻,但也为其未来的发展提供了广阔的空间。平衡性、运动协调性、感知、决策智能以及续航等问题,都是人形机器人需要攻克的关键技术难题。然而,随着人工智能、深度学习等领域的快速发展,这些技术难题正逐步被解决。未来,人形机器人将拥有更加稳定的步态控制、更强大的避障能力,以及更高级的运动协调性和感知能力。

此外,人形机器人在AI大模型融合应用以及人机交互能力上的提升,也将为其未来的广泛应用奠定坚实基础。通过与OpenAI等科技企业的合作,人形机器人将能够更好地理解人类的意图和需求,实现更加智能化的应用。同时,随着人机交互技术的不断进步,人形机器人将能够更加自然地与人类进行交流,提高其在制造业工厂等场景的应用效果。

在政策支持和产业链协同发展的推动下,人形机器人的未来发展前景更加广阔。工信部出台的《人形机器人创新发展指导意见》明确提出要构建完善人形机器人制造业技术创新体系,聚焦制造业重点领域提升人形机器人的应用能力。这将为人形机器人的研发和应用提供有力的政策保障和支持。同时,随着产业链各方的共同努力和合作,人形机器人的技术水平和应用能力将得到进一步提升。

展望未来,人形机器人将有望在制造业工厂等领域发挥更加重要的作用。它们将能够胜任更多复杂的工作和任务,提高生产效率和质量。同时,随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展,人形机器人还将有望在教育、医疗、服务等领域发挥更大的作用,为人类的生活带来更多便利和福祉。

综上所述,尽管目前人形机器人在商业化落地和应用上仍面临诸多挑战,但其未来的发展潜力和空间巨大。在政策支持、产业链协同发展和技术创新等多方面因素的共同推动下,人形机器人有望在未来实现规模化应用,为人类社会的发展进步做出重要贡献。

发表评论 取消回复