标题:

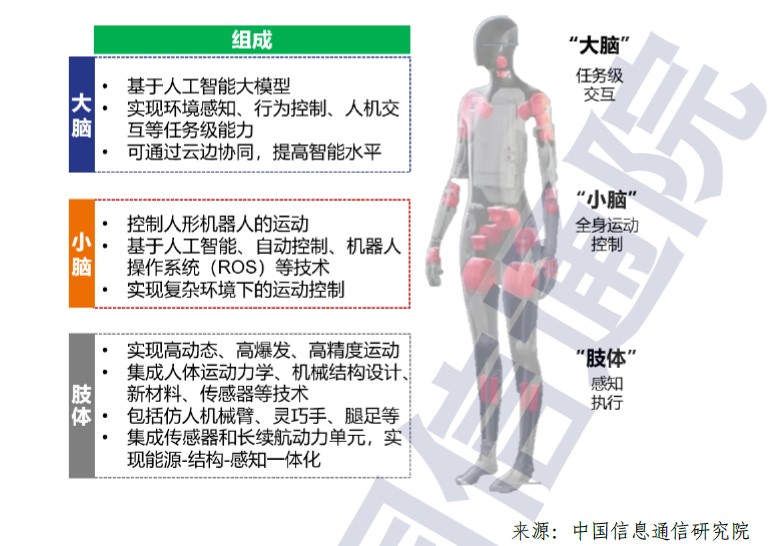

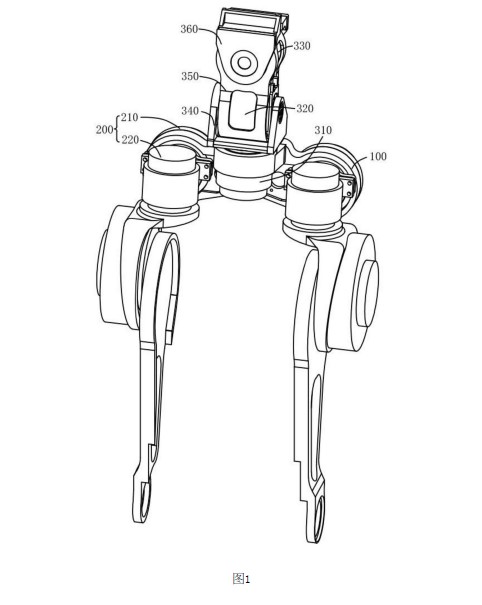

人形机器人的上身骨架、连接件及人形机器人

专利公开号:

CN220864057U

摘要

本申请涉及机器人技术领域,公开了一种人形机器人的上身骨架。该上身骨架包括板状本体,板状本体对应于每个肩部的边沿处开设一个第一容纳凹槽;每个第一容纳凹槽的每个槽壁所对应的第一局部本体处均设置第一连接结构,每个第一连接结构均用于与连接件的环状本体的外环的第二连接结构适配连接;第一连接结构沿第一容纳凹槽的底部方向的延伸长度小于第一容纳凹槽的凹槽深度;在第一连接结构和第二连接结构适配连接后,凸出于连接件的内环的执行器的底部,容纳于第一容纳凹槽的底部空间。采用该人形机器人的上身骨架能够平衡机器人的安装空间的需求与机器人的仿生需求之间所出现的矛盾。本申请还公开一种连接件以及人形机器人。

背景及相关技术问题

·

仿生机器人的外在形态向人形发展,人形机器人符合人类审美且能与人类生存环境更好契合,具备更多更广的应用空间

·

机器人的控制系统通常设置在人形机器人的上身骨架中,需要占据一定安装空间,这会增加上身骨架的体积,而人形机器人的上身骨架也需要仿生,机器人双臂之间的距离不可过大,因此机器人的安装空间需求与仿生需求之间出现了矛盾

专利创新点

- 上身骨架结构设计:

·

肩部容纳凹槽:板状本体对应于每个肩部的边沿处开设第一容纳凹槽,能减小机器人两个肩部的外轮廓之间的距离,缩小机器人体积。

·

连接结构分布:使第一容纳凹槽的每个槽壁对应的局部板状本体处设置第一连接结构,固定结构沿板状本体边缘蔓延,减少对板状本体中部空间的占用,在板状本体体积(或面积)不变的情况下提供更大安装空间,满足控制系统等对安装空间的需求,平衡安装空间需求和仿生尺寸需求。

- 具体结构设计:

·

第一连接结构:为长方体或正方体结构,一个表面构成第一容纳凹槽的槽壁,与该表面相邻的两个相对表面与板状本体的正面对应,第四个表面与板状本体的侧面对应,用于与作为第二连接结构的固定凹槽适配连接。

·

凹陷设计:第一连接结构的表面相对于板状本体的正面凹陷,凹陷深度与第二连接结构的槽壁厚度适配,减少第二连接结构对板状本体表面空间的占用,为其他结构件提供更多安装空间。第一容纳凹槽的底部设置凹陷结构,开口宽度小于槽底宽度,用于适配并容纳执行器底部结构。

·

固定结构设置:板状本体对应于脖颈处的边沿处开设第二容纳凹槽,槽底所对应的第二局部本体处设置第一固定结构,用于固定脖颈处的执行器,其表面由板状本体的边沿向中心延伸,便于安装且对板状本体安装需求影响较小。板状本体对应于腰部的位置设置第二固定结构,用于与机器人的腰部组件适配连接,其表面由板状本体的边沿向中心延伸,便于安装且不影响机器人的安装空间需求。

- 连接件设计:

·

环状本体:包括凸缘结构和套筒结构,凸缘结构和套筒结构的内环形成环状本体的内环。第二连接结构设置于凸缘结构和套筒结构的连接处,一部分与凸缘结构连接,另一部分与套筒结构连接,凸缘结构开设有第三通孔,用于与执行器的外壳固定连接,加强连接强度。

·

镂空设计:套筒结构镂空,镂空处与第二连接结构的距离大于非镂空处与第二连接结构的距离,在不损失连接强度的基础上降低连接件所需材料、生产成本并减少质量。

专利技术优势

- 平衡安装空间与仿生需求:通过在板状本体肩部边沿处开设第一容纳凹槽,并合理设置连接结构,减小了机器人肩部外轮廓距离,缩小了体积,同时减少了固定结构对板状本体中部空间的占用,在不改变板状本体体积(或面积)的情况下提供了更大安装空间,平衡了机器人安装空间需求和仿生尺寸需求。

- 提高空间利用率:第一连接结构表面的凹陷设计以及板状本体上相关固定结构的设置方式,减少了对表面空间的占用,为人形机器人所需的其他结构件(如控制电路板)提供了更多安装空间,提高了空间利用率。

- 便于安装:脖颈处执行器与板状本体的固定方式以及腰部组件与板状本体的固定方式,相比于肩部执行器与板状本体的固定方式更便于安装,在不影响机器人安装空间需求的前提下,使机器人安装更加便捷。

- 增强连接强度与降低成本:连接件的环状本体中,套筒结构与凸缘结构的连接设计能够加强第二连接结构与凸缘结构之间的连接强度。同时,套筒结构的镂空设计在不损失连接强度的基础上降低了连接件所需材料,降低了生产成本并减少了连接件的质量。

发表评论 取消回复